没想到认识山西籍青年导演王杰,需要通过北京人艺编剧王甦。

当王甦告诉我,山西有个年轻人很优秀,在北京已积攒下一定的名声和资源时,我便打点行装,准备去采访这个年纪轻轻就走出三晋,既饱受三晋文脉滋养,又为三晋增色的王杰。

见到王杰,是在三联书店旁边的福三咖啡馆。他刚排导完中央歌剧院的歌剧《弄臣》,正好有几天的轻闲。

小伙子个子高高的,发型酷酷的,胸前挂着耳麦向我走过来,有几分腼腆地为我们点了咖啡。我打量着这个已看不出三晋痕迹的娃,对他点点头:“随便聊,亦可对自己作个回顾。”

啊,这个啊!他似叹息一声。可能这个比较好聊,一下子话匣子就打开了。他一边说一边忽闪着有长睫毛的眼睛,我的眼前打开的却是一幅山西画图。

王杰出生于山西太原清徐县春光村。

王杰说,清徐是罗贯中的故乡。

当然,若说清徐,估计有很多人并不知道,但罗贯中之名,肯定如雷贯耳,这位写出《三国演义》和《水浒传》(据说《水浒传》是罗贯中与施耐庵合作)的人,可谓是清徐一张最绚丽的名片,记住罗贯中,就不难记住清徐。

清徐,古称梗阳,始建于春秋,隋开皇年间始置清徐县,金大定二十九年(1189年)在县东置徐沟县,1952年清源、徐沟两县合并复称清徐县。而春光村呢,是个城中村,原名城南,1956年成立初级农业合作社时,以集体生产前途光明之意,取名春光农业生产合作社,后来就将村名由城南改为春光。

王杰就在这么一个“前途光明”的村子里出生长大,仿佛也寓意着他的未来。他的父母并不是从事文艺工作的,父亲是货车司机,母亲是寻常的家庭妇女。春光村交通便利,是清徐县的商贸中心,王杰父亲做货车司机不愁经济来源。

我很好奇,这样的家庭氛围,王杰的艺术源头在哪里呢?

是戏曲。

他想了想,非常肯定地说。

在幼儿园时,王杰就因为长得清秀,眉眼盈盈的,又活泼可爱,被老师们选出来跳舞。他记得最清楚的是舞蹈《吃西瓜》。唱唱跳跳的,他度过了自己的童年岁月。不得不说,有文艺天分的孩子,比别的孩子多一份快乐,这快乐来自音乐世界的美妙。

王杰童年除了幼儿园的懵懂,还爱看戏。说不清缘由,就是莫名地喜欢。

聊着,他又侧头想了想,估计这样的喜欢和家里人有关系,他家里都是戏迷。他那时候是有戏必看,村里的戏台上什么时候锣鼓响起,他都知道。他看戏时,不像别的孩子乱跑乱跳,他是安安静静地站在舞台上侧幕条旁边看,聚精会神的。有一个场景,深深地嵌在他记忆里——他总是看到两边,一边是舞台上的花团锦簇,一边是舞台后的半妆候场,这个场景,甚至影响了他的艺术感觉。

看的什么戏?

晋剧,最喜欢看《打金枝》。

《打金枝》是晋剧的保留剧目,丁果仙大师曾带着《打金枝》进过中南海,见过周总理、毛主席。这个戏值得称道之处在于,把皇权置于人情之后,以小见大,深得百姓共鸣,当然唱腔也是脍炙人口。小王杰迷上的是唱腔还是剧情,倒不必深究。

那时候,王杰看得最多的是贯中晋剧团的戏,王杰说,贯中晋剧团是老姚家办起来的。其实,这是在1996年由清徐企业家姚巨货和张钦共同投资创办的,全称是“太原市贯中艺术团”。他们把原清徐晋剧团的人吸收进来,又从外县调来一些唱作俱佳的演员,很快就唱红了三晋大地。王杰出生于1988年,贯中晋剧团最红火的时候,也正是他开始记事虑事的时候。晋剧这个山西四大梆子之一又名中路梆子的剧种,以一种晋中地区特有的文化特征和文化品位,在小王杰的心里种下了文艺的种子。

想唱戏,这个念头像春草,在王杰的心里蓬勃生长,欣欣向荣。但母亲斩钉截铁地把王杰这个念头扼杀在摇篮中,唱戏太苦了,吃百家饭,睡地铺,常年在乡下行走,这不应该是王杰的路。王杰母亲看得清,又爱儿心切,情有可原。但我们的戏曲现状便是如此,它是人民,更多的是农民的艺术,只能车马劳顿地辗转于乡间地头。千百年来,是这样的劳顿滋养了中国人的文化生活,也塑造了中国人的文化品格,厥功至伟。

王杰7岁时上了小学,同样,可爱又会跳舞的他吸引了老师们的目光,他进入了小学舞蹈队。有一年,代表清徐县实验小学到北京参加全国演讲比赛,最后还获得了太原市特等奖、山西省一等奖、全国三等奖。那是他第一次到北京,那时的他不会想到,他日后会栖身北京。

小学毕业时,有人建议王杰考军艺(中国人民解放军国防大学军事文化学院),母亲也真的带着他去北京报考,去了才知道,学艺术的人竟然如此之多,多如过江之鲫。虽铩羽而归,但他母亲却坚定了让他走艺术专业的路。

2000年,王杰考入太原市艺术学校舞蹈班。这是他第一次真正意义上离开家。在艺校的5年,是他吃苦练功学专业的5年。除了学舞蹈,他常常去戏曲班旁听,差点被挖到戏曲班去。这5年,他在舞蹈方面练出了扎实的基本功。

2005年,王杰考上北京舞蹈学院,他看到了梦想的样子,看到梦想向他招手,中国舞蹈的最高殿堂呀。提起来,他最感谢两位老师,一位是靳苗苗,一位是王舸(舞剧《五星出东方》导演),正是他们的认真辅导,使王杰离梦想越来越近。

与第一位老师靳苗苗

进入北京,王杰明显地感知到差距,他看到了山外青山。小学和中专时的优势没了,优越感也就没了,除了体会到一个春光村出来的娃能考上北京的神奇外,就剩下了自卑。一年,他给了自己一年的时间来适应。

北舞的教材是中国民族舞,民族舞真是太美了,举手投足都有着十足的风情。藏族舞、新疆舞、傣族舞……五十六个民族,各有各的民族文化积淀,优中选优成了北舞教材的,更是民族舞的精华。

王杰在一年如饥似渴地训练学习后,琢磨出了自己的优长之处,也就是在高手林立的同学中寻找差异性。他明白,自己应该不是技巧型的演员,而是表演型的,他能在舞蹈中演人物,在人物的阐释中最大限度地走进人物内心。他感悟最深的,就是训练剧目《一个扭秧歌的人》。在这段舞中,他更能感知到演人物的妙处。

荷花杯舞蹈比赛独舞《俺的鼓》

《一个扭秧歌的人》是著名导演张继钢《献给俺爹娘》中的一出。张继钢曾在《让灵魂跟上》中写道:“《一个扭秧歌的人》的灵感来自多个方面。一个扭秧歌的人不是孤立的,他的背后有着厚重的人文支撑——民间故事、民间传说、民间小戏、民间小调,垒旺火、跳大神、扑蝴蝶、骑竹马、耍龙灯、舞狮子、跑旱船、踩高跷、背棍铁棍、台阁、杂耍、锣鼓、飞锁、剪纸、面羊、皮影、鼓书等等把历史的帝王将相才子佳人和民间的神话传说英雄好汉,用大众的土话绝活演绎给了一辈又一辈,秧歌艺人的眉飞色舞就是这块土地的龙飞凤舞。独舞与群舞《一个扭秧歌的人》的人物形象清晰起来了。音乐也要扭,用祁太秧歌的风格写音乐是唯一选择。”其中有一句,更是让人深思,张继钢说:退步原来是向前——中国秧歌的精华。

由此便知这个舞蹈的耐人寻味之处,也就能明白,王杰在其中有多大收益。这个剧目锻炼了他,也塑造了他的表演风格。

很快,大学就要毕业了,面临着就业的问题,但这一点不用王杰忧虑。

王杰在毕业表演中,以很短的一段瑶族舞征服了用人单位来招生的老师们,多个单位向他抛出橄榄枝,其中有三个单位他是十分动心的:原广州军区文工团、中国武警部队政治部文工团、中国歌舞剧院。他衡量来衡量去,第一要留北京,毕竟是首都嘛,全国的文艺精华几乎都在此处,离太原较近;第二,要有很好的地位,最好能做领舞;第三,圆自己一个从报考军艺开始就有的军人梦。于是,他2009年落脚中国武警文工团,拿着北京户口开始领舞生涯。

在北舞,王杰的舞蹈专业方面有了长足进步,有很多用人单位都看到了他的舞蹈才华。比如,云南瑞丽曾邀他出演一个舞剧的男一号。然而,单位没批准他出外演出的请求。他心里委屈,与单位之间有了一段时间的叛逆似的对抗,一直到韩燕(中国武警文工团大校副团长,原山西省歌舞剧院主演,《看秧歌》等舞风靡全国)老师和他作了一次长谈。

与唐诗逸搭档《延安记忆》

王杰和舞蹈诗《延安记忆》海报

于是,王杰成了舞剧《延安记忆》的主演。

舞蹈诗剧《延安记忆》是武警文工团“庆祝建党九十周年”的献礼剧目,讲述了在中国共产党成立九十周年的光辉历程中,延安是孕育新中国的金色摇篮,是中国革命和中国人民心中永远的圣地。全剧运用诗歌化的叙事方式,着重表现党中央在延安引领中国人民“求翻身,得解放”的光辉历程,艺术地再现了一幅壮怀激烈、淳朴浩荡的历史画卷。《延安记忆》呼唤当代人对延安精神的思考,启发当代人对延安精神现实意义的领悟。

此剧导演左青,作曲赵季平,都是鼎鼎大名。第一主演就是著名舞蹈演员黄豆豆,而王杰的名字排在黄豆豆之后。此剧是由6个片段组成的,王杰参演了两个片段的两个角色。此剧获得中宣部第十二届精神文明建设“五个一工程”奖。

这个剧成了王杰的代表作,是他舞蹈生涯的巅峰之作。

就在排演此剧的过程中,王杰悟出,人就要培养出自己的不可替代性。这个说法让我这个半百之人都很惊讶,果真是得到艰苦的环境中去,无足立境,方能修得立足内功,哪怕年岁尚小。人,都是环境逼出来的。

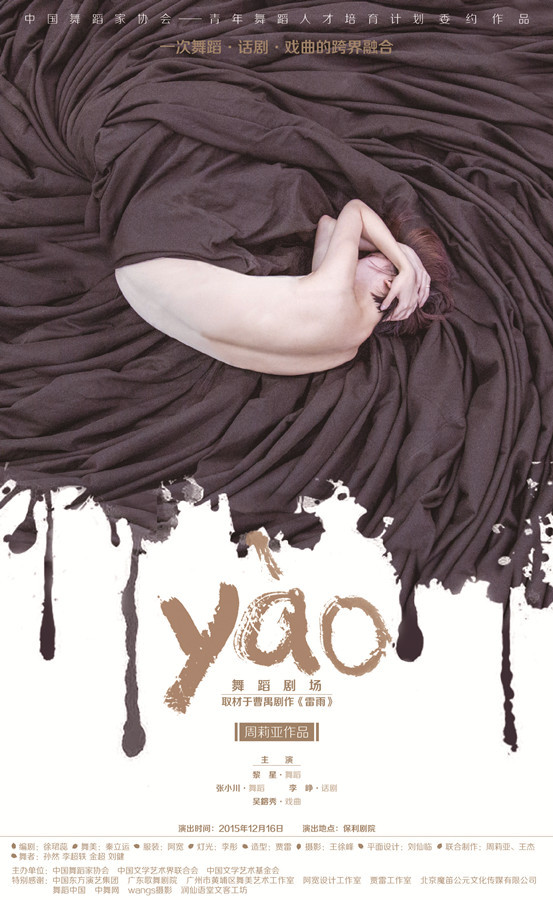

和武警总队的合同签了6年,第6年时,王杰忽然意识到,跳舞是不能跳一辈子的,这是青春饭。那今后该怎么办呢?就在此时,他遇到了周莉亚(中国东方演艺集团青年编导,舞剧《沙湾往事》获第十五届“文华大奖”,《只此青绿》获第十七届“文华大奖”),周莉亚邀请他做一个关于对话的剧目制作人。从《雷雨》中取材,选中周萍、繁漪、四凤三个人物,用话剧、舞剧、戏曲三种艺术方式来对话,效果很好,他和周莉亚也建立了合作关系。

舞蹈演员的第一次转型——制作人

最后一次下部队慰问

运营了1年后,王杰果断地收拾行李,完成了部队的演出,义无反顾地离开了武警文工团,离开了这个给了自己刚到北京时落脚的地方,奔向自己的诗和远方。

做了制作人,王杰却又发现,这好像也不是自己的人生方向,那些鲜花和掌声,都不是自己的,这也罢了,实在接受不了每次散场后都要面对拆台过程,整个就是孔尚任《桃花扇》的台词:眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。想起自己小时候曾在侧幕条看戏的情景,一半繁华一半沧桑啊!隐隐有不甘心升上来,那个舞台自己曾经是主角,而这些年游走于明暗之间的人生就是此刻的艺术感觉。15年,从2000年离开清徐到此时,自己过了15年被人安排的日子,今后又该何去何从呢?

这个项目是王杰的突围尝试,带给王杰的思考却是:今后所要走什么路?还要不要跳舞?今后该做什么呢?

想得多了,迷茫起来,也焦虑起来。

“我总是遇到贵人,靳苗苗老师是,王舸老师是,韩燕老师是,周莉亚老师也是,这次我又遇到贵人了……”

第二次转型,和易立明导演第一次合作,开启导演之路。

王杰说的贵人,是易立明(湖南长沙人,1989年毕业于中央戏剧学院舞台美术系,现任北京人民艺术剧院国家一级舞美设计。 1989年至今已为国内外100多台国内外戏剧演出设计布景或灯光。主要作品有:话剧《鸟人》《茶馆》《风月无边》《赵氏孤儿》《北京人》《白鹿原》,昆曲《牡丹亭》,京剧《孙武》等)。这是歌剧界绝对的腕儿。遇到易立明时,王杰正处于困倦期,艺术上不知何去何从,生活上,从武警文工团出来时,身上只有5万元,付了房租更仅剩2万元,马上就要“青黄不接”。易立明的一番谈话,促使王杰开启了新的人生,尽管此时,王杰已经做过北京台的春晚导演,做过多个大型节目,但易立明认为那都不是资本。

王杰便在易立明指导下,从一个歌剧的表演形体指导开始,一个作品一个作品地去攻克。先是在上海上演的《佩利亚斯与梅丽桑德》,接着又到重庆排了《辛夷公主》。尤其是在重庆,那时易立明的三个剧同时上演,这部剧就成了王杰担纲主导。认识易立明仅一年时间,王杰便排了7部戏,话剧、音乐剧、歌剧都有,有大师作指导,王杰提升很快,很舒服很快乐地走到了2019年。

当年介绍王杰认识易立明的著名服装师阿宽(2022冬残奥会闭幕式的服装总设计)曾说,很多人都结识了易立明,但只有王杰留下了,且改了行。阿宽这句话,说明易立明对于王杰艺术生涯的重要影响。

第一次独立导演的儿童音乐剧《破壳》

指挥家郑小瑛

2019年,王杰开始单飞。可是这时疫情开始了,他只来得及做了一个儿童剧,参加了一年一度喜剧大赛等,但这些都不是他想要的高度。这不,贵人又来了,郑小瑛(汉族客家人,1929年出生于福建省永定县,中华人民共和国第一位交响乐女指挥家,爱乐女乐团的音乐总监和创办人之一,厦门爱乐乐团艺术总监兼首席指挥,中国音乐家协会常务理事,中央音乐学院指挥系原主任,中央歌剧院乐队原首席指挥,代表作有中外歌剧《护花神》《第一百个新娘》《茶花女》《夕鹤》《卡门》《费加罗的婚礼》《蝴蝶夫人》《魔笛》《波希米亚人》《塞维利亚理发师》等)邀请王杰执导歌剧《茶花女》(改编自法国作家小仲马最著名的小说),之后,又独立执导了歌剧《帕老爷的婚事》。

歌剧《茶花女》谢幕

歌剧《帕老爷的婚事》剧照

《帕老爷的婚事》是意大利歌剧大师唐尼采蒂的喜歌剧,洋戏中唱,描写了大款帕老爷的一段黄昏恋。

这部歌剧成了王杰的导演代表作,也是他转型成功的标志。2015到2022年,他用了7年,找到了自己的人生方向。这些年,从给演员示范,到形体指导,再到执行导演、导演,他的探索和努力是成功的。

说起代表作,王杰说他有三个,那除了舞剧《延安记忆》、歌剧《帕老爷的婚事》外,还有哪个?

话剧《庞氏骗局》。

音乐戏剧《庞氏骗局》剧照

《庞氏骗局》是法国导演大卫·莱斯高的作品,在这个剧里,王杰从头演到尾,表演体量大,很见功夫。他调动全身的艺术细胞来完成这个作品,他把这个话剧作为代表作之一永久留存。

这些年,王杰走得很稳,从文脉深厚的三晋大地出发,在北京立足,他跳舞,做制作人,演话剧,导歌剧音乐剧,吃过苦,流过汗,自己摸索,自己思考,在别人的城市里,终于找到了光荣绽放的人生之路。今后,这个“90后”男孩还能创造奇迹,我相信。

说起自己的艺术,王杰不讳言山西的滋养,山西的戏曲和地方文化元素给了他起飞的动力,山西深厚的底蕴让他有清晰的艺术判断,终究,他也不负山西。

离家19年,第一次回山西,创作《太行大合唱》。

就在不久前,太原师范学院邀请王杰回太原执导情景交响合唱《太行山大合唱》,他便来了。“出走这么多年,该回去贡献一回”,于是他带着一身闯荡出来的审美和经验,站在太行山前。一条路,从舞台深处延伸出来,几十年的舞台时间,几次舞台变化,那便是太行山的沧桑巨变,他把他的艺术理解留给了这个项目。

山西人杰地灵,仿佛是王杰名字的注解,也希望他在远方的天空里飞得更高飞得更远;但飞得再高再远,他的故乡叫山西,希望他能为山西做更多的事。结识这样的年轻人,是由于北京人的介绍,可见山西人的低调。

他歌月徘徊,他舞影翩跹。歌舞王杰,走成了一个范本。

作者:王芳

作者单位:《映像》杂志社